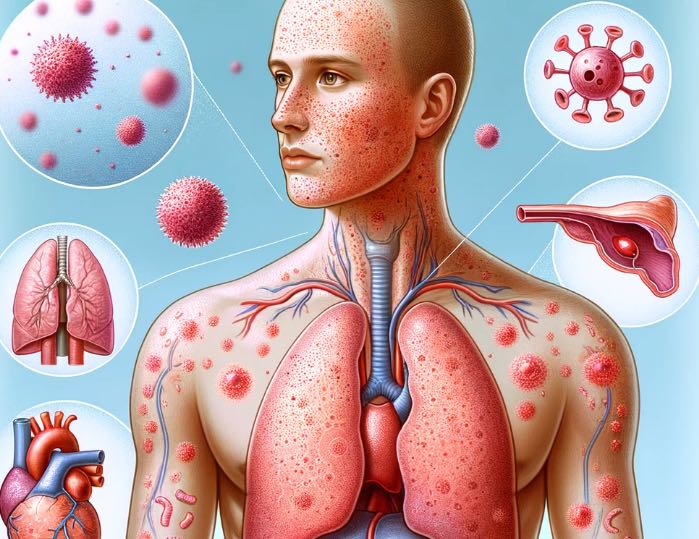

La sclerodermia è una malattia autoimmune cronica caratterizzata da un eccessivo accumulo di tessuto connettivo nel corpo. Questo processo di indurimento della pelle e degli organi interni può portare a una varietà di sintomi e complicanze.

Gli individui affetti da sclerodermia possono sperimentare un ispessimento e un restringimento della pelle, che può diventare dura e lucida. Ciò può causare problemi di mobilità e flessibilità. Alcune persone sviluppano anche ulcere cutanee o distorsioni delle dita delle mani e dei piedi, note come fenomeno di Raynaud.

Oltre alla pelle, la sclerodermia può coinvolgere gli organi interni come i polmoni, il cuore, i reni e il tratto gastrointestinale. Ciò può causare problemi respiratori, disturbi cardiaci, insufficienza renale e difficoltà digestive.

La causa esatta della sclerodermia non è ancora completamente compresa, ma si ritiene che una combinazione di fattori genetici e ambientali possa contribuire allo sviluppo della malattia. È più comune nelle donne tra i 30 e i 50 anni, ma può colpire persone di tutte le età e sesso.

Il trattamento della sclerodermia mira a gestire i sintomi e prevenire le complicanze. Ciò può comprendere l’uso di farmaci immunosoppressori per ridurre l’infiammazione, farmaci vasodilatatori per migliorare la circolazione sanguigna e terapia fisica per mantenere la mobilità delle articolazioni.

È importante anche adottare una serie di misure di stile di vita per gestire la sclerodermia. Queste possono includere l’evitare l’esposizione al freddo e al fumo, seguire una dieta sana ed equilibrata e fare esercizio regolare.

Non esiste una cura definitiva per la sclerodermia, ma con la gestione adeguata dei sintomi e il monitoraggio regolare delle complicanze potenziali, molte persone affette dalla malattia possono vivere una vita attiva e soddisfacente.

Cause

Le cause esatte della sclerodermia non sono ancora completamente comprese, ma si ritiene che sia il risultato di una combinazione di fattori genetici e ambientali.

I fattori genetici giocano un ruolo importante nello sviluppo della sclerodermia. Alcuni studi hanno identificato alcuni geni che sembrano essere associati a un aumentato rischio di sviluppare la malattia. Tuttavia, non tutti i soggetti con questi geni sviluppano la sclerodermia, indicando che ci sono probabilmente anche fattori ambientali coinvolti.

I fattori ambientali che possono contribuire allo sviluppo della sclerodermia includono l’esposizione a sostanze tossiche come il silicone, il tricloroetilene e il solvente per la vernice.

Inoltre, alcune infezioni, come il virus Epstein-Barr e il citomegalovirus, sono state associate alla comparsa della malattia.

La sclerodermia è considerata una malattia autoimmune, il che significa che il sistema immunitario del corpo attacca erroneamente i tessuti sani.

Nella sclerodermia, il sistema immunitario provoca infiammazione e danni ai vasi sanguigni e al tessuto connettivo della pelle.

Le complicanze della sclerodermia possono coinvolgere anche altri organi, come i polmoni, il cuore, i reni e il tratto gastrointestinale.

Queste complicanze possono variare da lievi a gravi e possono influire sulla qualità di vita dei pazienti. La ricerca continua per comprendere meglio le cause della sclerodermia e sviluppare nuove opzioni di trattamento.

Sintomi della sclerodermia

I sintomi della sclerodermia possono variare da persona a persona, ma ci sono alcuni segni comuni da tenere in considerazione:

- Rigidità cutanea: la pelle diventa dura, indurita e spessa, soprattutto nelle mani, nelle dita, nel viso e sulle braccia. Questo sintomo è spesso uno dei primi segnali della sclerodermia.

- Cambiamenti nella colorazione della pelle: la pelle può diventare più chiara o più scura del normale, specialmente durante i periodi di freddo o stress.

- Ulcerazioni cutanee: possono verificarsi piccole ferite o ulcere sulle dita o intorno alle unghie causate da una scarsa circolazione del sangue.

- Fenomeno di Raynaud: è un disturbo comune associato alla sclerodermia, in cui le dita delle mani e dei piedi diventano pallide e intorpidite in risposta al freddo o allo stress.

- Dolore articolare e gonfiore: alcuni pazienti con sclerodermia possono sperimentare dolore e gonfiore alle articolazioni, simile all’artrite.

- Dolore muscolare: la sclerodermia può causare dolori muscolari diffusi, debolezza e affaticamento.

- Digestione problematica: alcuni pazienti possono sperimentare difficoltà nel digerire il cibo, acidità di stomaco, gonfiore o altri problemi gastrointestinali.

La sclerodermia può anche coinvolgere gli organi interni come i polmoni, il cuore, i reni e l’apparato digerente, provocando sintomi specifici a seconda dell’organo coinvolto.

Se si sospetta di soffrire di sclerodermia, è importante consultare un medico per una diagnosi e un trattamento adeguati.

Diagnosi di sclerodermia

La diagnosi può essere complessa e richiede una valutazione accurata da parte di un medico specializzato.

Esami diagnostici

Per la diagnosi della sclerodermia, il medico può utilizzare una combinazione di esami, tra cui:

- Esami del sangue per rilevare i marker specifici dell’infiammazione e della funzionalità degli organi.

- Biopsia cutanea per analizzare il tessuto cutaneo alla ricerca di segni distintivi della malattia.

- Test di funzionalità polmonare per valutare la capacità respiratoria e identificare eventuali problemi polmonari.

- Ecocardiogramma per valutare la funzionalità del cuore e rilevare eventuali anomalie.

Valutazione clinica

La valutazione clinica è un elemento chiave per la diagnosi della sclerodermia.

Durante l’esame fisico, il medico esaminerà attentamente la pelle alla ricerca di segni di indurimento e ispessimento. Saranno inoltre valutati i sintomi sistemici e gli eventuali problemi agli organi interni.

Il medico può anche domandare al paziente di fornire una storia dettagliata dei sintomi e dei segni che ha riscontrato.

È importante consultare un medico specialista se si sospetta di avere la sclerodermia o se si manifestano sintomi sospetti. Solo un medico esperto può fornire una diagnosi accurata e un piano di trattamento adeguato basato sulle condizioni individuali.

Trattamento

Poiché la causa esatta della malattia non è ancora conosciuta, il trattamento si concentra sull’alleviamento dei sintomi e sulla gestione delle complicazioni.

Terapia farmacologica

Il trattamento farmacologico della sclerodermia dipende dai sintomi specifici che un paziente presenta. Alcuni farmaci comunemente prescritti includono:

- Immunosoppressori per ridurre l’attività del sistema immunitario.

- Vasodilatatori per migliorare la circolazione sanguigna.

- Farmaci antifibrotici per ridurre la produzione di collagene e prevenire la formazione di tessuto cicatriziale.

Terapia fisica

La terapia fisica può essere un componente essenziale del trattamento della sclerodermia. Gli esercizi di stretching, la terapia del movimento e altre tecniche di terapia fisica possono aiutare a mantenere la flessibilità delle articolazioni e prevenire la contrazione muscolare. La terapia delle mani può essere particolarmente utile per ridurre la rigidità delle dita e migliorare la funzionalità della mano.

Terapia occupazionale

La terapia occupazionale può aiutare i pazienti affetti da sclerodermia a gestire le difficoltà quotidiane associate alla malattia. I terapisti occupazionali possono fornire consigli pratici su come gestire le attività quotidiane, adattare l’ambiente domestico per facilitare l’indipendenza e utilizzare dispositivi di assistenza appropriati.

Terapia psicologica e supporto

La sclerodermia può avere un impatto significativo sulla qualità della vita di un paziente. La terapia psicologica può aiutare a gestire lo stress emotivo e ad affrontare le sfide associate alla malattia. Inoltre, il supporto di gruppi di sostegno può fornire un’opportunità per condividere esperienze e ricevere consigli da altre persone che vivono con la sclerodermia.

Trattamento delle complicanze

La sclerodermia può portare a una serie di complicazioni come problemi polmonari, malattie renali e ulcere cutanee. Il trattamento di queste complicazioni dipende dalla loro gravità e può richiedere un approccio multidisciplinare con specialisti come pneumologi, nefrologi e dermatologi.

È importante ricordare che il trattamento della sclerodermia deve essere personalizzato per le specifiche esigenze di ogni paziente. Si consiglia di consultare un reumatologo o uno specialista della sclerodermia per una valutazione completa e un piano di trattamento appropriato.

Prevenzione

Alcune misure preventive che possono essere seguite per ridurne la gravità e prevenire lo sviluppo della patologia comprendono:

- Evitare l’esposizione prolungata al freddo e all’umidità, poiché possono aumentare i sintomi della sclerodermia.

- Proteggere la pelle dai danni causati dal sole utilizzando creme solari ad ampio spettro e indossando abbigliamento protettivo, come cappelli e indumenti a maniche lunghe.

- Mantenere una buona igiene delle mani e delle unghie per prevenire infezioni cutanee.

- Evitare il fumo di sigaretta, poiché può peggiorare i sintomi della malattia.

- Mantenere una dieta equilibrata e sana, ricca di frutta, verdura e alimenti ricchi di antiossidanti.

- Esercitarsi regolarmente per mantenere il corpo attivo e promuovere la circolazione sanguigna.

- Gestire lo stress attraverso tecniche di rilassamento, come yoga o meditazione.

- Effettuare visite mediche regolari per monitorare la progressione della malattia e apportare eventuali modifiche al trattamento.

E’ importante consultare un medico se si sospetta di avere sintomi di sclerodermia o se si è a rischio di sviluppare la malattia.

Una diagnosi precoce può aiutare a gestire meglio la condizione e prevenire complicazioni.

Se ti è piaciuto questo articolo, non dimenticare di condividerlo sui tuoi canali social e di lasciare un commento qui sotto!